2009年11月18日

家はどこから老朽していくのか?

♪こ♪ん♪に♪ち♪は♪ ^o^V 本日も、ブログを読んでいただきありがとうございます。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

リフォームする動機の一つに老朽化というのがありますが、住宅はどこから老朽化していくのでしょうか?

木造住宅の一番の敵は「水」です。

水のあるところはモノが腐り、金属が錆び、そしてカビや害虫がでるのです。結露が目に見えないところでおきる内部結露は家の寿命を著しく短命にします。

住宅では、「水」又は「高い湿度」にさらされている場所が最も老朽化の早いところになるわけです。具体的にどこ? 簡単ですね。外部周りと内部の水周り(キッチン、洗面、トイレ、風呂)です。シロアリがあがってくるものほとんど水周りです。

このような場所のメンテナンスはすぐに対応するのが鉄則です。外壁に亀裂がある。カビ臭い、カビやシミが出てきた。羽アリを見た。などは危険信号です。さらに進行すると深刻な問題になりますのですぐに対応しましょう。

例えば「台風になると雨漏れがする」という問題が起こった場合、その原因の特定をしない人が多いのですが、台風の時に水が浸入するのではなく、台風の時だけ水が人の目に触れる場合もあるのです。放置して白アリの温床になったり、腐ったりしている家もあります。

後にリフォームをするときに壁を開いてビックリ! 柱と土台部分が腐って「追加工事で100万円ですね!」なんて事にならないためにも「水」対する警戒は必要以上に行うことが、将来のリフォームにも必ず役に立つことになります。

リフォームの達人は「水の問題は即対応!」です。

このような、相談も随時受付中です。

お家の老朽化でお悩みの方は、是非ご連絡を!

まだまだ、遅くありませんよ!

大切な家を長持ちさせるフリーダイヤル☛0120-098-682

結露について関連記事はコチラ

☆結露についてのお話

☆家はどこから老朽していくのか?

☆お家の結露いやですよね~

☆窓のリフォーム

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

リフォームする動機の一つに老朽化というのがありますが、住宅はどこから老朽化していくのでしょうか?

木造住宅の一番の敵は「水」です。

水のあるところはモノが腐り、金属が錆び、そしてカビや害虫がでるのです。結露が目に見えないところでおきる内部結露は家の寿命を著しく短命にします。

住宅では、「水」又は「高い湿度」にさらされている場所が最も老朽化の早いところになるわけです。具体的にどこ? 簡単ですね。外部周りと内部の水周り(キッチン、洗面、トイレ、風呂)です。シロアリがあがってくるものほとんど水周りです。

このような場所のメンテナンスはすぐに対応するのが鉄則です。外壁に亀裂がある。カビ臭い、カビやシミが出てきた。羽アリを見た。などは危険信号です。さらに進行すると深刻な問題になりますのですぐに対応しましょう。

例えば「台風になると雨漏れがする」という問題が起こった場合、その原因の特定をしない人が多いのですが、台風の時に水が浸入するのではなく、台風の時だけ水が人の目に触れる場合もあるのです。放置して白アリの温床になったり、腐ったりしている家もあります。

後にリフォームをするときに壁を開いてビックリ! 柱と土台部分が腐って「追加工事で100万円ですね!」なんて事にならないためにも「水」対する警戒は必要以上に行うことが、将来のリフォームにも必ず役に立つことになります。

リフォームの達人は「水の問題は即対応!」です。

このような、相談も随時受付中です。

お家の老朽化でお悩みの方は、是非ご連絡を!

まだまだ、遅くありませんよ!

大切な家を長持ちさせるフリーダイヤル☛0120-098-682

結露について関連記事はコチラ

☆結露についてのお話

☆家はどこから老朽していくのか?

☆お家の結露いやですよね~

☆窓のリフォーム

2009年11月17日

お家の結露いやですよね~

♪こ♪ん♪に♪ち♪は♪ ^o^V 本日も、ブログを読んでいただきありがとうございます。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

今日は、結露についてのお話です。

~結露の防止と予防策~

1・よどんだ空気を作らない

部屋の中では、よどみ空気ができやすい。空気がよどむと表面結露は寄り発生しやすくなる。空気がよどんで動かないと、室内空気から壁表面への熱の伝わりが少なくなり、表面温度が下がってしまう。表面結露が部屋の隅やタンスの裏側で発生しやすいのはこの影響があるのであって、表面結露を防止するためにはよどみの空気を作らないようにする必要がある。またカビの発生も空気のよどんだ場所に集中しやすい。

これは空気のよどんでいる所は水分の蒸発が少なく、いつまでも結露水で湿っているためカビが発育しやすい状況にあるからである。

2・結露は最初に部屋の隅で発生する

部屋の各部の表面温度は、位置によって少し異なったものになる。一般的に室内の対流によって天井面は床面より高い。窓ガラスは最も低いから表面結露は最初にここで発生する。しかし部屋の隅の場合は空気のよどみができるため室内の空気からの熱の伝わりが悪くなり、同時に室内各表面からの輻射による熱の伝達も少なくなる。

さらに隅部は平面と立体的熱流となるため拡散される熱量は大きくなるので他の表面温度より低くなる傾向にある。そのため隅部での表面温度は他より3℃前後低くなってしまう。部屋数が多く小さい部屋ほど暖房が十分行きわたらない時は暖房室より離れた部屋ほど温度が低く結露しやすくなる。

3・表面結露は低温室で発生しやすい

一般に室内外の温度差が大きいと結露しやすいと思われ、断熱付加工事をする計画をされることが多いが、それよりも部屋の温度が低くて相対湿度が高いことによる影響の方が大きい。

絶対湿度が同じ場合には室温が高いほど相対湿度が低くなり、同時に室内の表面温度も高くなるため結露は発生しにくい。これを間違えて室温を低くすると外気との温度差がすくなくなるので結露がしなくなると考え、わざわざ低い室温で生活する人がいるがこれは間違いである。

4・夜間、暖房が止まってから結露する

暖房されている部屋では表面結露はほとんど発生しないと考えてよい。住宅の場合は日中炊事やその他の水蒸気の発生が加わるので平均20~25℃で60%くらいの状態になっているものが夜間になると温度だけが降下して、低温で高い相対湿度を示すようになり結露がしやすくなる。間欠暖房で夜は暖房を止める生活をする場合は、暖房を止める就寝時には室内の水蒸気をできるだけ外気に排出しておく必要がある。

室温が降下した場合それに応じて室内の水蒸気も減少しなければ結露防止することは難しい。24時間換気によって水蒸気を排出されるとか、就寝前に数分間窓を開けて外気を取り入れる工夫が必要である。

5・冬の空気を取り入れる。

冬の空気は湿った空気(相対湿度の高い空気)であっても水蒸気の量は少ない。

絶対湿度でいうと、北海道では2g/m3前後、本州では4g/m3前後であこの空気を部屋の中に取り入れて暖めると非常に乾いた空気となる。例えば3g/m3の空気を10℃に暖めれば32%の相対湿度の空気になり、20℃に暖めれば17%の空気になる。

したがって冬の外気を積極的に取り入れて、室内の空気に混入すれば結露防止に非常に効果がある。

6・水蒸気は建物内に分散される。

建物の何処かで水蒸気が発生すると、外に向うだけでなく、建物の内部に拡散される。炊事、風呂、人体から発する水蒸気は非暖房室に向って拡散されていく。水蒸気は10万分の4mmと極微小粒子であるから、部屋を閉め切っていても扉の隙間や壁材料の透湿によって他の部屋に流れてしまう。

RC造りの場合は材料の透湿抵抗が非常に大きく、外気に水蒸気を透過放出しないので建物内で平均化する。

したがってできるだけ水蒸気の発生源場所で排気することが結露防止に非常に大切である。

7・非暖房室(北側和室6帖)の結露を防ぐ。

暖房の影響がないと部屋の温度は外気と同じになると思われやすいが、暖房がなくても決して外気と同じ温度にはならない。その部屋の断熱性や熱容量に応じて独自の変動をする。したがってRC造りの場合は部屋の最低温度は外気の最低温度と同じになるのではなくてその日の外気の平均温度より1~2℃下回ったより降下はしない。

一般に暖房室は温度が低いのに10℃前後で85%以上になっていることが多い。したがって断熱材を付加することと、合わせて換気口を設けて外気を流入させて室内湿度の軽減を図ることが重要となる。北側に穴を開けると、気流は北風の影響を受けて。南方向に流れるので大きい換気量が得られる。

8・押入れの結露を防ぐ。

押入れは非暖房室の中でも最も悪いところである。容積が小さく外壁に接しているので外気の温度変動にすぐ反応して温度降下早い。本物件は外壁に接せず隣室に当たるが居住者がいないため外気より3℃くらい低い温度で推移していると思われる。

したがって現状の押入れも結露の発生が見受けられる。これだけでも結露しやすいのに衣類、布団等が収納されるためその断熱効果が大きく作用して隣室の壁の温度は外気にますます近づいてしまう。その上押入れの収納されたものに空気の循環を妨げられるため温度は上昇しないこととなってしまう。これに対してLD,ユニットバス、トイレの水蒸気は押入れの隙間を通って流入して押し入れないに拡散される。

そのため他室より壁面の温度が低くなり、水蒸気量は多いという形になって結露が最も発生しやすくなる。(改善策)襖の上下にスリットを作り壁と床面スノコを敷いて空気の流入を促進させる工夫が必要である。

9・玄関の結露は扉(扉枠)に集中する

RC造りの玄関扉枠のほとんどが断熱されていないものが使用されている。

扉本体は最近では断熱性の高いものが作られるようになったが枠自体は折り曲げ加工されモルタルを詰めた状態で施工される。そのため外気に大きく左右されるので温度が低い玄関内ではすぐ結露として現われ水滴となってしまう。

(解決策)扉本体枠とも木製扉にするのが望ましいが防火の関係で金属製にする場合は中空層に十分な断熱材を入れることが望ましい。また外部側に木枠でカバーを考えてもよい。

ちょっと難しい話になっちゃいましたね。

結露の多くなる冬の季節です。

お家を長持ちさせるために結露が気になる方は、相談してみてください。

結露110番!

フリーダイヤル0120-098-682

結露について関連記事はコチラ

☆結露についてのお話

☆家はどこから老朽していくのか?

☆お家の結露いやですよね~

☆窓のリフォーム

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

今日は、結露についてのお話です。

~結露の防止と予防策~

1・よどんだ空気を作らない

部屋の中では、よどみ空気ができやすい。空気がよどむと表面結露は寄り発生しやすくなる。空気がよどんで動かないと、室内空気から壁表面への熱の伝わりが少なくなり、表面温度が下がってしまう。表面結露が部屋の隅やタンスの裏側で発生しやすいのはこの影響があるのであって、表面結露を防止するためにはよどみの空気を作らないようにする必要がある。またカビの発生も空気のよどんだ場所に集中しやすい。

これは空気のよどんでいる所は水分の蒸発が少なく、いつまでも結露水で湿っているためカビが発育しやすい状況にあるからである。

2・結露は最初に部屋の隅で発生する

部屋の各部の表面温度は、位置によって少し異なったものになる。一般的に室内の対流によって天井面は床面より高い。窓ガラスは最も低いから表面結露は最初にここで発生する。しかし部屋の隅の場合は空気のよどみができるため室内の空気からの熱の伝わりが悪くなり、同時に室内各表面からの輻射による熱の伝達も少なくなる。

さらに隅部は平面と立体的熱流となるため拡散される熱量は大きくなるので他の表面温度より低くなる傾向にある。そのため隅部での表面温度は他より3℃前後低くなってしまう。部屋数が多く小さい部屋ほど暖房が十分行きわたらない時は暖房室より離れた部屋ほど温度が低く結露しやすくなる。

3・表面結露は低温室で発生しやすい

一般に室内外の温度差が大きいと結露しやすいと思われ、断熱付加工事をする計画をされることが多いが、それよりも部屋の温度が低くて相対湿度が高いことによる影響の方が大きい。

絶対湿度が同じ場合には室温が高いほど相対湿度が低くなり、同時に室内の表面温度も高くなるため結露は発生しにくい。これを間違えて室温を低くすると外気との温度差がすくなくなるので結露がしなくなると考え、わざわざ低い室温で生活する人がいるがこれは間違いである。

4・夜間、暖房が止まってから結露する

暖房されている部屋では表面結露はほとんど発生しないと考えてよい。住宅の場合は日中炊事やその他の水蒸気の発生が加わるので平均20~25℃で60%くらいの状態になっているものが夜間になると温度だけが降下して、低温で高い相対湿度を示すようになり結露がしやすくなる。間欠暖房で夜は暖房を止める生活をする場合は、暖房を止める就寝時には室内の水蒸気をできるだけ外気に排出しておく必要がある。

室温が降下した場合それに応じて室内の水蒸気も減少しなければ結露防止することは難しい。24時間換気によって水蒸気を排出されるとか、就寝前に数分間窓を開けて外気を取り入れる工夫が必要である。

5・冬の空気を取り入れる。

冬の空気は湿った空気(相対湿度の高い空気)であっても水蒸気の量は少ない。

絶対湿度でいうと、北海道では2g/m3前後、本州では4g/m3前後であこの空気を部屋の中に取り入れて暖めると非常に乾いた空気となる。例えば3g/m3の空気を10℃に暖めれば32%の相対湿度の空気になり、20℃に暖めれば17%の空気になる。

したがって冬の外気を積極的に取り入れて、室内の空気に混入すれば結露防止に非常に効果がある。

6・水蒸気は建物内に分散される。

建物の何処かで水蒸気が発生すると、外に向うだけでなく、建物の内部に拡散される。炊事、風呂、人体から発する水蒸気は非暖房室に向って拡散されていく。水蒸気は10万分の4mmと極微小粒子であるから、部屋を閉め切っていても扉の隙間や壁材料の透湿によって他の部屋に流れてしまう。

RC造りの場合は材料の透湿抵抗が非常に大きく、外気に水蒸気を透過放出しないので建物内で平均化する。

したがってできるだけ水蒸気の発生源場所で排気することが結露防止に非常に大切である。

7・非暖房室(北側和室6帖)の結露を防ぐ。

暖房の影響がないと部屋の温度は外気と同じになると思われやすいが、暖房がなくても決して外気と同じ温度にはならない。その部屋の断熱性や熱容量に応じて独自の変動をする。したがってRC造りの場合は部屋の最低温度は外気の最低温度と同じになるのではなくてその日の外気の平均温度より1~2℃下回ったより降下はしない。

一般に暖房室は温度が低いのに10℃前後で85%以上になっていることが多い。したがって断熱材を付加することと、合わせて換気口を設けて外気を流入させて室内湿度の軽減を図ることが重要となる。北側に穴を開けると、気流は北風の影響を受けて。南方向に流れるので大きい換気量が得られる。

8・押入れの結露を防ぐ。

押入れは非暖房室の中でも最も悪いところである。容積が小さく外壁に接しているので外気の温度変動にすぐ反応して温度降下早い。本物件は外壁に接せず隣室に当たるが居住者がいないため外気より3℃くらい低い温度で推移していると思われる。

したがって現状の押入れも結露の発生が見受けられる。これだけでも結露しやすいのに衣類、布団等が収納されるためその断熱効果が大きく作用して隣室の壁の温度は外気にますます近づいてしまう。その上押入れの収納されたものに空気の循環を妨げられるため温度は上昇しないこととなってしまう。これに対してLD,ユニットバス、トイレの水蒸気は押入れの隙間を通って流入して押し入れないに拡散される。

そのため他室より壁面の温度が低くなり、水蒸気量は多いという形になって結露が最も発生しやすくなる。(改善策)襖の上下にスリットを作り壁と床面スノコを敷いて空気の流入を促進させる工夫が必要である。

9・玄関の結露は扉(扉枠)に集中する

RC造りの玄関扉枠のほとんどが断熱されていないものが使用されている。

扉本体は最近では断熱性の高いものが作られるようになったが枠自体は折り曲げ加工されモルタルを詰めた状態で施工される。そのため外気に大きく左右されるので温度が低い玄関内ではすぐ結露として現われ水滴となってしまう。

(解決策)扉本体枠とも木製扉にするのが望ましいが防火の関係で金属製にする場合は中空層に十分な断熱材を入れることが望ましい。また外部側に木枠でカバーを考えてもよい。

ちょっと難しい話になっちゃいましたね。

結露の多くなる冬の季節です。

お家を長持ちさせるために結露が気になる方は、相談してみてください。

結露110番!

フリーダイヤル0120-098-682

結露について関連記事はコチラ

☆結露についてのお話

☆家はどこから老朽していくのか?

☆お家の結露いやですよね~

☆窓のリフォーム

2009年10月22日

ビニールクロスやめませんか?

♪こ♪ん♪に♪ち♪は♪ ^o^V 本日も、ブログを読んでいただきありがとうございます。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

突然ですが、今、お住まいのお家の壁紙って・・・何で出来ていますか?

大体の、お家がビニールクロスを使っています。

最近の住宅に当り前のように使われているビニールクロスですが、その名の通りビニールで

作られています。壁紙などと言っても紙ではないのです。

このビニールクロスと接着に使う糊が、シックハウス症候群の原因物質の最たる物だった

のではないかと思われます。

ちょっと前の建売住宅では夏場は特に感じますが、目や鼻がツンツンきて、頭が痛くなるほど化学物質が充満しています。

とても人が健康に生活できる環境ではないのです。

これは何も建売住宅だけの話しではなく、大手ハウスメーカーでも、当り前のようにビニル

クロスを使います。そして、

「ノンホルムだから安心です」

などと言うのです。しかし、ノンホルムという基準は、ホルムアルデヒドが全く出ませんという

ものではなく、許容範囲ですという意味なのです。許容範囲だか何か知りませんが、有害な

ものはどんなに少なくても吸い込みたくないと思いませんか?

すでにシックハウスで悩んでいる方や、症状の進んでしまった化学物質過敏症の方などは、

ビニールクロスの貼ってある家の中には一歩も入れないと言います。肌が一気にかぶれて

しまったり、めまいがして倒れそうになるそうです。健康な人でも化学物質の充満する家の

中で生活していたら同じような症状になってしまう可能性はあるのです。恐ろしい事ですね。

そこで、私達ロハスプラスでは、価格帯がそんなに変わらず、体に害のない壁の仕上げ材はないかと考えました。

その結果が、塗装です。

クロスと、胴価格帯で施工も出来、仕上がりも、色々なパターンや色が出せるのです。

そして、体にもいいのです!!

こちらの塗料については、お問い合わせ下さい。

詳しく説明致します。

フリーダイヤル0120-098-682

そもそも、なぜどこでもビニールクロスを使いたがるのか?考えた事がありますか?

それは、施行が簡単で原価が安いからに他なりません。

そして、壁紙の下に貼る石膏ボードの施工のムラや、ばらつきも簡単に隠してしまえるから

なのです。塗り壁にしようと思ったら、下地を作るにも神経を使って丁寧に仕上げなくては

なりません。職人の腕も問われますし、時間もかかります。だから嫌がるのですね。

そのほかには、無垢の木材の板を壁に貼るのもいいですし、紙クロスを貼るのもいいでしょう。

珪藻土や漆喰という方法もあります。

やろうと思えば、色んな方法があります。

子供達の未来を考えて、ビニールクロスを使わない方法を考えてみるのも、大切なことかもしれませんね。。。

こんな相談も、随時受け付けています。

ロハスプラスのイベント、相談会情報はコチラ

参加費無料の住まいつくり祭はコチラ→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334290.html

松本スタジオではこんなイベント♪も→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334015.html

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

突然ですが、今、お住まいのお家の壁紙って・・・何で出来ていますか?

大体の、お家がビニールクロスを使っています。

最近の住宅に当り前のように使われているビニールクロスですが、その名の通りビニールで

作られています。壁紙などと言っても紙ではないのです。

このビニールクロスと接着に使う糊が、シックハウス症候群の原因物質の最たる物だった

のではないかと思われます。

ちょっと前の建売住宅では夏場は特に感じますが、目や鼻がツンツンきて、頭が痛くなるほど化学物質が充満しています。

とても人が健康に生活できる環境ではないのです。

これは何も建売住宅だけの話しではなく、大手ハウスメーカーでも、当り前のようにビニル

クロスを使います。そして、

「ノンホルムだから安心です」

などと言うのです。しかし、ノンホルムという基準は、ホルムアルデヒドが全く出ませんという

ものではなく、許容範囲ですという意味なのです。許容範囲だか何か知りませんが、有害な

ものはどんなに少なくても吸い込みたくないと思いませんか?

すでにシックハウスで悩んでいる方や、症状の進んでしまった化学物質過敏症の方などは、

ビニールクロスの貼ってある家の中には一歩も入れないと言います。肌が一気にかぶれて

しまったり、めまいがして倒れそうになるそうです。健康な人でも化学物質の充満する家の

中で生活していたら同じような症状になってしまう可能性はあるのです。恐ろしい事ですね。

そこで、私達ロハスプラスでは、価格帯がそんなに変わらず、体に害のない壁の仕上げ材はないかと考えました。

その結果が、塗装です。

クロスと、胴価格帯で施工も出来、仕上がりも、色々なパターンや色が出せるのです。

そして、体にもいいのです!!

こちらの塗料については、お問い合わせ下さい。

詳しく説明致します。

フリーダイヤル0120-098-682

そもそも、なぜどこでもビニールクロスを使いたがるのか?考えた事がありますか?

それは、施行が簡単で原価が安いからに他なりません。

そして、壁紙の下に貼る石膏ボードの施工のムラや、ばらつきも簡単に隠してしまえるから

なのです。塗り壁にしようと思ったら、下地を作るにも神経を使って丁寧に仕上げなくては

なりません。職人の腕も問われますし、時間もかかります。だから嫌がるのですね。

そのほかには、無垢の木材の板を壁に貼るのもいいですし、紙クロスを貼るのもいいでしょう。

珪藻土や漆喰という方法もあります。

やろうと思えば、色んな方法があります。

子供達の未来を考えて、ビニールクロスを使わない方法を考えてみるのも、大切なことかもしれませんね。。。

こんな相談も、随時受け付けています。

ロハスプラスのイベント、相談会情報はコチラ

参加費無料の住まいつくり祭はコチラ→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334290.html

松本スタジオではこんなイベント♪も→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334015.html

2009年10月19日

省エネリフォームを考える

♪こ♪ん♪に♪ち♪は♪ ^o^V 本日も、ブログを読んでいただきありがとうございます。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

今日の、コラムは、省エネリフォーム。

暖房についてお話します。

連続暖房と間欠暖房のどちらが省エネか?

全室暖房の家でも就寝時には暖房を止める。

特に会社などでは特に人がいないのだから暖房は止める。

所謂、間欠暖房ですが・・・この間欠の方が省エネになるという強い思い込みあるようですが・・・。

本当にそうでしょうか?

就寝時には暖房を停止すれば室温は外気温に連動して当然低下します。

外気温が下がることで室内の天井、屋根、外壁、だけでなく家具や間仕切りまで室内のあらゆるものが全て冷えることになります。

その結果はどうなるかというと翌朝、暖房を再開する時には、これらの冷えた壁や家具などが暖房負荷となって、これらを暖めるのに余分な熱が必要になってきます。

さらに冷気と暖気の混ざりで室内に余計な気流が生まれて、不快な上下の温度ムラが生まれるなど、熱源の負荷だけではなく人に対するストレスの原因にもなるのです。

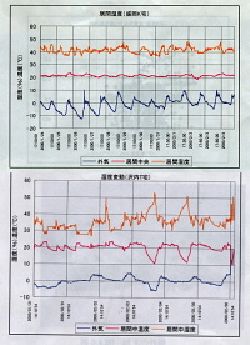

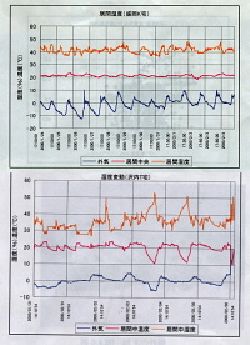

(上グラフは24時間暖房の家の内外の温度環境、下グラフは間欠暖房の家の温度環境ですが間欠暖房の家は外気に連動して室内も変化している。)

このように快適性を損なう間欠暖房ですが本当に省エネになるのでしょうか?

暖房メーカーの㈱ピーエスの実験では仮に毎夜8時間暖房を停止しても、節約できるる燃料は10%という結果で建物も構造によっては連続運転しても間欠暖房と変わらないエネルギー消費量であるという結果報告をしています。

高性能(熱損失係数Q値が小さい住宅)の場合は熱損失が非常に少ないため、連続運転暖房しても燃焼している時間が少なくなり(暖房ボイラーが止まっている方が多くなり)、むしろ間欠暖房よりも省エネになります。

快適性を損なって燃料節約と思いこんでいた間欠暖房は実はそれほど節約効果はないようです。

このような相談も随時対応いたします。

参加費無料の住まいつくり祭はコチラ→ target="_blank">http://lohasplus.naganoblog.jp/e334290.html

松本スタジオではこんなイベントも→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334015.html 続きを読む

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

今日の、コラムは、省エネリフォーム。

暖房についてお話します。

連続暖房と間欠暖房のどちらが省エネか?

全室暖房の家でも就寝時には暖房を止める。

特に会社などでは特に人がいないのだから暖房は止める。

所謂、間欠暖房ですが・・・この間欠の方が省エネになるという強い思い込みあるようですが・・・。

本当にそうでしょうか?

就寝時には暖房を停止すれば室温は外気温に連動して当然低下します。

外気温が下がることで室内の天井、屋根、外壁、だけでなく家具や間仕切りまで室内のあらゆるものが全て冷えることになります。

その結果はどうなるかというと翌朝、暖房を再開する時には、これらの冷えた壁や家具などが暖房負荷となって、これらを暖めるのに余分な熱が必要になってきます。

さらに冷気と暖気の混ざりで室内に余計な気流が生まれて、不快な上下の温度ムラが生まれるなど、熱源の負荷だけではなく人に対するストレスの原因にもなるのです。

(上グラフは24時間暖房の家の内外の温度環境、下グラフは間欠暖房の家の温度環境ですが間欠暖房の家は外気に連動して室内も変化している。)

このように快適性を損なう間欠暖房ですが本当に省エネになるのでしょうか?

暖房メーカーの㈱ピーエスの実験では仮に毎夜8時間暖房を停止しても、節約できるる燃料は10%という結果で建物も構造によっては連続運転しても間欠暖房と変わらないエネルギー消費量であるという結果報告をしています。

高性能(熱損失係数Q値が小さい住宅)の場合は熱損失が非常に少ないため、連続運転暖房しても燃焼している時間が少なくなり(暖房ボイラーが止まっている方が多くなり)、むしろ間欠暖房よりも省エネになります。

快適性を損なって燃料節約と思いこんでいた間欠暖房は実はそれほど節約効果はないようです。

このような相談も随時対応いたします。

参加費無料の住まいつくり祭はコチラ→ target="_blank">http://lohasplus.naganoblog.jp/e334290.html

松本スタジオではこんなイベントも→http://lohasplus.naganoblog.jp/e334015.html 続きを読む

2009年10月04日

外壁塗装の正しい知識

♪こ♪ん♪に♪ち♪は♪ ^o^V 本日も、ブログを読んでいただきありがとうございます。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

~外壁塗装の正しい知識~

今の住宅の見た目を綺麗する為にだけに外壁リフォームをするのか?

既存の外壁そのものを守る為にする外壁リフォームなのか?

今の住宅を外からの雨や風から守る為にする外壁リフォームなのか?

をよく判断をして外壁リフォームを考えていかなければなりません。

それには今の住宅の外壁がそのような素材の外壁なのかをよく知る必要があります。

今の日本の住宅でどのような外壁が多いかといいますと、ここ20年前から日本全国に多い外壁としては外からの防火と言う意味でモルタル壁が圧倒的に多く普及していきました。

ここ10年前から窯業系のサイディングの外壁が少しずつ多くなってきて、今では窯業系の防火サイディングとモルタル壁が今の日本には一般的に一番多い外壁です。後は一部へーベルハウスに代表されるようなALC板があり、後は昔からあります、鉄板サイディング(たて張りサイディング)がございます。

今、上げたいくつかある外壁に外壁リフォームの一つとして塗装をする場合、外壁の素材に合わせて、塗装の仕方や塗装の種類が違いますのでその点を留意をして塗装をしていかなければなりません。

今、塗装の手抜き工事が殆ど90%近く、安かろう!悪かろう!という工事が多いので、気をつけたほうが良いです。

一般の消費者からみれば、塗装は何回も手入れしていかなければなりませんので、安いことに越したことはないと思っていらっしゃる方が多く、始めに値段が安いかどうかで判断をしていますので、業者も安価に収まるというか、最初から手抜き工事になるような工事方法での見積もりをしてきますので、最近では塗装工事の国民生活センターやお客様消費者センターに苦情の相談が多く入っており、塗装工事は悪質な手抜き工事が多いので気をつけるように警告を発しています。

外壁塗装や、外装リフォーム、屋根のことで気になるようなら、このブログ!

ウォースペイント松本支店

様々な施工例や塗装のことが、乗ってま~す。

長野県松本市と飯田市のリフォームスタジオLOHAS+(ロハスプラス)後藤です。

~外壁塗装の正しい知識~

今の住宅の見た目を綺麗する為にだけに外壁リフォームをするのか?

既存の外壁そのものを守る為にする外壁リフォームなのか?

今の住宅を外からの雨や風から守る為にする外壁リフォームなのか?

をよく判断をして外壁リフォームを考えていかなければなりません。

それには今の住宅の外壁がそのような素材の外壁なのかをよく知る必要があります。

今の日本の住宅でどのような外壁が多いかといいますと、ここ20年前から日本全国に多い外壁としては外からの防火と言う意味でモルタル壁が圧倒的に多く普及していきました。

ここ10年前から窯業系のサイディングの外壁が少しずつ多くなってきて、今では窯業系の防火サイディングとモルタル壁が今の日本には一般的に一番多い外壁です。後は一部へーベルハウスに代表されるようなALC板があり、後は昔からあります、鉄板サイディング(たて張りサイディング)がございます。

今、上げたいくつかある外壁に外壁リフォームの一つとして塗装をする場合、外壁の素材に合わせて、塗装の仕方や塗装の種類が違いますのでその点を留意をして塗装をしていかなければなりません。

今、塗装の手抜き工事が殆ど90%近く、安かろう!悪かろう!という工事が多いので、気をつけたほうが良いです。

一般の消費者からみれば、塗装は何回も手入れしていかなければなりませんので、安いことに越したことはないと思っていらっしゃる方が多く、始めに値段が安いかどうかで判断をしていますので、業者も安価に収まるというか、最初から手抜き工事になるような工事方法での見積もりをしてきますので、最近では塗装工事の国民生活センターやお客様消費者センターに苦情の相談が多く入っており、塗装工事は悪質な手抜き工事が多いので気をつけるように警告を発しています。

外壁塗装や、外装リフォーム、屋根のことで気になるようなら、このブログ!

ウォースペイント松本支店

様々な施工例や塗装のことが、乗ってま~す。